LOS LÍMITES NOROCCIDENTALES DE AL-ÁNDALUS Y EL "DESIERTO DEL DUERO"

Los límites noroccidentales del control político de al-Ándalus, fronteras y "tierras de nadie" en la Meseta Norte

Un hecho relevante durante el medievo, en la historia del valle del Duero e influyente para la posterior organización territorial de la meseta norte ibérica, es la evolución de los límites del control político andalusí y la aparición de las «tierras de nadie» existentes entre el mundo islámico hispánico y los reinos cristianos del norte.

A diferencia de la "frontera oriental", en las actuales Cataluña, Aragón y Navarra, que fue bastante estática hasta el siglo XI, la frontera occidental fue muy dinámica y cambiante, dando origen a peculiaridades geográficas, históricas y sociales.

En el inicio del dominio islámico de Hispania, los Omeyas fueron capaces de controlar toda la meseta norte hasta Galicia y la costa, aunque ese control inició el principio de su fin tras la revuelta de Pelayo y los caudillos locales en la actual Asturias a comienzos del siglo VIII.

Por Romain0, Rowanwindwhistler - Este archivo deriva de: Conquête de l'Islam à la chute des Omeyyades.svg, CC BY-SA 3.0

Pero los problemas se le acumulaban al Califato durante este siglo, ahora por el sur, una revuelta beréber en el 741 pone en jaque el control político de al-Ándalus.

En este contexto bélico, las guarniciones islámicas del norte de la Península se retiran y, el naciente reino cristiano al otro lado de la Cordillera Cantábrica aprovecha para tomar aire, afianzarse y, ya puestos, saquear algunas de las ciudades abandonadas por las tropas califales.

Es en este momento en el que surge un vacío de poder a lo largo de un amplio territorio, el "Desierto del Duero", como consecuencia de la parálisis de las tropas cristianas que no avanzan en su dominio político a través de la Cordillera Cantábrica, y el poder islámico al sur, que tampoco lo hace más allá del Sistema Central y el Duero Occidental.

Durante aproximadamente un siglo la situación se mantuvo así, la población que ocupaba esta zona entre ambos estados se mantiene en una especie de “limbo” político. Aunque ya se ha rechazado la hipótesis (de Sánchez-Albornoz) sobre la despoblación total de la cuenca del Duero, lo cierto es que no existe en esa amplia región ningún poder superior con capacidad ni continuidad, geográfica ni política, de control.

Las comunidades locales, aunque no desaparecen, se encuentran muy desorganizadas políticamente más allá de estructuras de poder locales o comarcales y expuestas a continuas razias e incursiones, sobreviviendo en la zona como una “tierra de nadie” de gran valor estratégico a nivel político.

Algunas ciudades como Zamora sobreviven como centro de poder local, aunque en una situación muy desmejorada, usándose estos "centros urbanos" como lugar de refugio en tiempos de ataques e incursiones, por parte de las poblaciones rurales cercanas.

Con el tiempo, los distintos reyes y caudillos cristianos de Asturias y Galicia comienzan a extender su dominio al otro lado de la Cordillera Cantábrica, por las zonas norte de las cuencas del Miño y del Duero, territorio este último de difícil colonización, puesto que el flanco oriental del reino era con diferencia el más desprotegido, razón por la que en esa zona tuvieron que construirse multitud de castillos que con el tiempo darían nombre a una nueva entidad territorial: Castilla.

Se inicia de esta forma una tímida organización política del territorio y una restauración de las ciudades que habían quedado en declive por esta situación.

Los primeros avances significativos hacia la Meseta fueron protagonizados por los foramontanos, nombre con el que se designaba a los colonos que abandonaban los territorios montañosos del Norte y se dirigían hacia el Sur a colonizar el llano.

Para mitad del siglo IX, esta “tierra de nadie” comienza a reducirse, dados los vigorosos avances cristianos por tierras de Galicia, León o Burgos. Mientras, las posiciones más septentrionales del Emirato cordobés, en Coímbra, Lamego y Viseu, son cada vez más precarias.

Mapa hacia el año 850 / 240 A.H.

Mapa: Dani6CBP

Será Ramiro I de Asturias quien realice un intento de colonización y fortificación de la ciudad de León, aunque esta iniciativa sería desbaratada por una incursión musulmana. Su sucesor, Ordoño I, aprovecharía el creciente poderío militar astur así como los problemas internos del enemigo, para establecer y fortificar plazas estratégicas en la Cuenca del Duero.

En el 876 el por entonces todavía Reino Astur conquista Coímbra y Viseu y, para el año 900 alcanza la línea del Duero como límite meridional de sus dominios. Sin embargo, los andalusíes se retiran del norte de la Marca Inferior (división administrativa y militar del oeste de al-Ándalus), manteniendo así la zona neutral entre ambos.

Mapa hacia el año 900 / 290 A.H.

Mapa: Dani6CBP

Las incursiones militares (aceifas para los musulmanes y cunei para los cristianos) de los sarracenos hacia León y Galicia solían hacerse durante el verano, de forma tal que debían atravesar el "Desierto del Duero", un lugar poco propicio para el aprovisionamiento de las tropas y muy alejado de sus bases, que se situaban en Toledo, Coria, Talamanca y Coímbra, poblaciones que se situaban a más de 400 kilómetros de sus objetivos.

Para el siglo X, la frontera entre el Reino de León y el Emirato de Córdoba es una frontera difusa, caracterizada por esa “tierra de nadie” en la que las comunidades locales (cristianas y musulmanas) viven de manera autónoma a cualquier poder estatal superior.

Sin embargo, en el esplendor del Califato de Córdoba, surge la figura de Abu ʿAmir Muhammad ben Abi ʿAmir al-Maʿafirí, Almanzor (el victorioso), que recuperará la iniciativa y la supremacía militar andalusí, expulsando de nuevo a los cristianos más allá del Duero, posiblemente fortificando posiciones en la región y dominando todo el centro peninsular.

Aunque las diversas fuentes no coinciden, se calcula que realizó alrededor de cincuenta y seis campañas, veinte de ellas en el primer periodo del 977 al 985. En estas ofensivas, Almanzor atacó tanto centros de importancia política (León) y económica como religiosa (Santiago). Las aceifas tenían como objetivo táctico y económico la captura de cautivos y ganado del enemigo; estratégicamente buscaban generar un estado de inseguridad permanente que impidiera a los cristianos desarrollar una vida organizada —fuera de castillos, ciudades fortificadas o sus proximidades—. Su característica principal era su corta duración y la lejanía de los puntos alcanzados en ellas. Sin embargo, a pesar del éxito militar de las numerosas incursiones deteniendo el avance de las repoblaciones cristianas y desmantelando importantes fortalezas y ciudades, no consiguió modificar notablemente las fronteras, porque Almanzor rara vez ocupó los territorios que saqueaba.

Mapa hacia el año 1000 / 390 A.H.

Mapa: Dani6CBP

La repentina muerte del líder califal y la división interna en al-Ándalus, con la disgregación del Califato Omeya de Córdoba (hacia el 929) en los diversos “reinos de Taifas", hace que de una manera fugaz vuelva a generarse una "zona tapón" entre el Sistema Central y los reinos cristianos, afianzados en la línea del Duero.

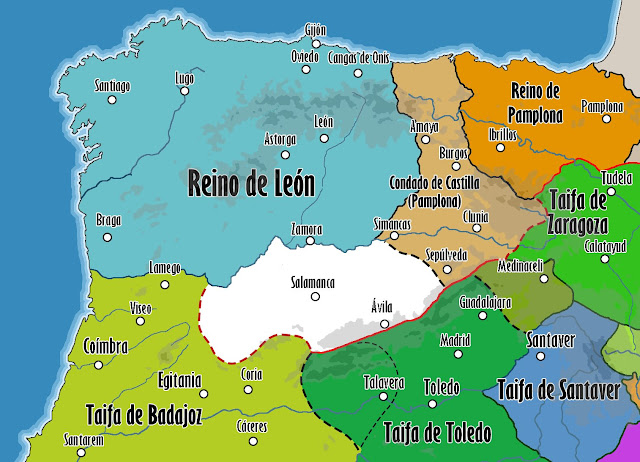

Mapa año 1030 / 420 A.H.

Mapa: Dani6CBP

Finalmente, con la expansión de León y Galicia en el Occidente y la conquista leonesa de Toledo, al otro lado del Sistema Central, la cuenca del Duero se ve completamente organizada políticamente, desapareciendo tras más de 300 años esas "tierras de nadie".

Mapa hacia el año 1086 / 476 A.H.

Mapa: Dani6CBP

La necesidad de organización político-social del territorio, junto a la repoblación (aunque el territorio no estuviera deshabitado sí estaba menos densamente poblado) dio lugar a una de las formas de organización políticas autóctonas peninsulares, las Comunidades de Villa y Tierra. Estas consistían en tierras comunadas que incluían a distintas aldeas alrededor de una villa mayor y que se subdividían, a su vez, en sexmos u ochavos. Estas tierras podían ser, según su dueño, de realengo si eran del rey, de abadengo si son de un abad o de un obispo, de solariego si son de un noble u orden militar o de behetría si son los propios habitantes quienes eligen al señor.

Con el tiempo, en este nuevo sistema, donde el centro y eje del esquema administrativo será la Villa, los vecinos o villanos, organizados en concejo, reciben del Rey un amplio territorio de centenares y aún millares de kilómetros cuadrados, sobre el que van a ejercer los derechos de propiedad y organización que anteriormente correspondían al Rey, nobles y abades.

Las competencias de las Comunidades y su autonomía no estaban reñidas con la presencia en la misma de un representante del Rey, para velar por sus intereses, especialmente fiscales. Todas las Comunidades eran iguales y solo se relacionan directamente con el rey, pues este es el único lazo de unión con la Corona.

Esta nueva estructura administrativa será la que originará que la propiedad de las tierras se mantenga, con el paso de los siglos, con una estructura muy distinta entre la mitad sur y la mitad norte ibérica. En aquella predominarán los latifundios pertenecientes a la nobleza, las ordenes militares y los grandes señores, premiados por el Rey con títulos e inmensas propiedades en sus conquistas territoriales a los musulmanes, mientras que en el norte predominarán mayoritariamente los minifundios pertenecientes a pequeños propietarios.

Como hemos visto, el occidente hispano vivió durante este periodo una situación de desarticulación política, aunque no de despoblación total ni de desaparición de sus ciudades o villas, generándose así una singular organización social que posteriormente conoceremos como las Extremaduras históricas, la Extremadura portuguesa, la leonesa, la castellana, la aragonesa y la navarra.

Las Extremaduras es el término utilizado para referirse a varias entidades territoriales que comprendían un amplio espacio histórico (siglo XI-XV), correspondientes a las regiones de la Extremadura leonesa del Reino de León, la Extremadura castellana del Reino de Castilla, la Extremadura portuguesa en el centro-oeste de Portugal, que inicialmente formaba parte de la Extremadura leonesa, la Extremadura aragonesa y la Extremadura navarra, zonas en las que la mayoría de las localidades eran fronterizas y con fuero propio.

En León y Castilla, sendos territorios se integraron con la unión de los reinos en 1230.

Estas amplias áreas fueron uno de los ejes geopolíticos y económicos de la historia medieval peninsular desplegado a lo largo de los territorios de frontera, desde Portugal hasta Aragón, pasando por León y Castilla.

A nadie se le oculta la relación de esta amplia zona con una actividad económica característica y determinante, la transhumancia de la cabaña principalmente ovina y el Real Concejo de La Mesta, creado en 1273 por Alfonso X el Sabio, reuniendo a los pastores en una asociación ibérica y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios. Con anterioridad los ganaderos ya se reunían en asambleas o concejos llamados "mestas" varias veces al año con el fin de tratar sobre los problemas y negocios concernientes a sus ganados o gobierno económico, y para distinguir y separar los mestencos (animales sin dueño conocido) que se hubiesen mezclado.

La continuidad de la asociación entre Extremadura y las zonas de invernada de los ganados se mantiene en la actualidad, aunque el transporte de las reses sea mayormente distinto en nuestros días.

Con la creación de la Provincia de Extremadura (durante las Cortes de Toro de 1371 y recuperando jurídicamente su independencia en 1653), y la disolución administrativa de la denominada Extremadura castellana, surgirá el precedente institucional de la actual Comunidad Autónoma de Extremadura, retomando el topónimo y la memoria de las antiguas Extremaduras, con orígenes como entidad territorial en el siglo XI.

César J. Pollo - 2025 ©

Comentarios

Publicar un comentario